【令和2年度SDGsによる地域づくり in JIAM(自主研修)】

※JIAM=大津市にある全国市町村国際文化研修所。行政関係者や議会関係者の研修施設。通称ジャイアム。

この研修は、議員対象ではなくて、行政職員さん対象でしたが、議員も参加できますよ〜っていうものです。実は、議員対象の研修は広く浅く、消化不良になることが多いです。議員1年目だった昨年は、議員対象の研修にできる限り参加させてもらいました。とにかく広く。ですので今年からはテーマで選んで受講するように、年始に年間計画を立てて申し込むようにしています。

さて、今回のテーマは「SDGsによる地域づくり」。

国は『地方創生SDGs』という構想を持っています。小学生の教科書にも載るようになりました。全世界中の取り組みです。個人の暮らしから、民間活動、企業活動まで、SDGsは合言葉です。しかし、行政単位で見るとどうでしょう?ちなみに日野町ではSDGsの取り組みは公ではありません。皆無!

でも無問題!今から今から。ということでSDGsの深いところまで潜入です。

そんな今回の研修ですが、全国で30人の定員の中、滋賀県からの参加者は2人だけ、そして2人とも日野町からでした!

私と・・・アノ人です!正解は一番下に!

それではどうぞ〜

【このページの構成】

・研修内容

・感想

・収穫と課題

・今後の抱負

大教室1というお部屋。講師の前にはアクリルの壁!

【研修内容】

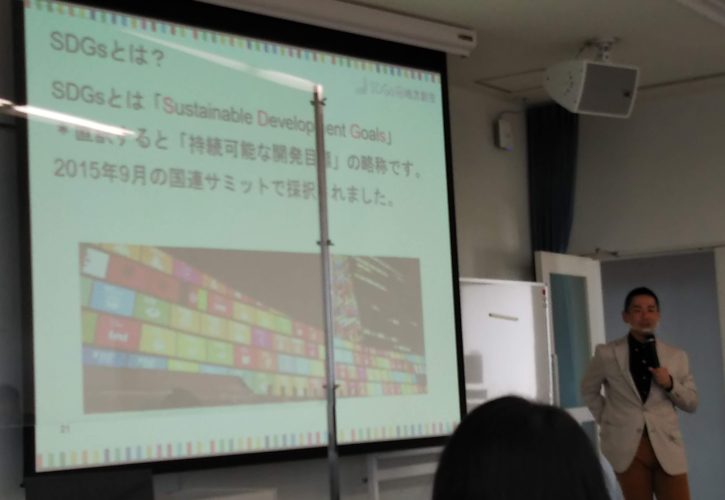

SDGsとはなんぞや↑読んでください

いつも最高の講師陣なのが、JIAMの素敵なところ

充実のレジュメ。欲を言えばデータで欲しい。

【感想】

議員向けの広く浅くではなく、自治体職員対象の研修で、期待通り充実した内容でした。全国で30人限定で、滋賀県からは2人、その2人が日野町からの参加という奇跡。ともに参加した我が町の職員さんと情報共有しながら学べたことは非常に有意義だったと思います。そしてうれしかったです!

講師陣はみんなとっても賢い、キレキレです

【収穫と課題】

SDGsというものをどうとらえれば良いか、自分の中で整理することができたことが一番の収穫です。一般的にSDGsとは、持続可能な開発のための国際目標であり、17のグローバル目標と169のターゲットと232の指標からなるものです。これらをひとつひとつ、何からできるかな、と考えるだけでも素晴らしいことです。しかし私たちのようなローカルな地域ではこれをゴールにかかげるよりも、「SDGsという共通言語」という位置づけで活用することの方が、最大の効果を生み出せるのではないかと、私は考えるようになりました。共通の枠組みによって、今まで難しかった課題・資源・取り組みの見える化+共有が容易になり、また今までできなかったような異業種間の連携ができるようになります。地域の経済循環を構築するためのヒントがここにあるのではないでしょうか。地域の課題解決のために、垣根を超えたプラットフォームをつくることができるとすれば、この方法しかないかもしれません。

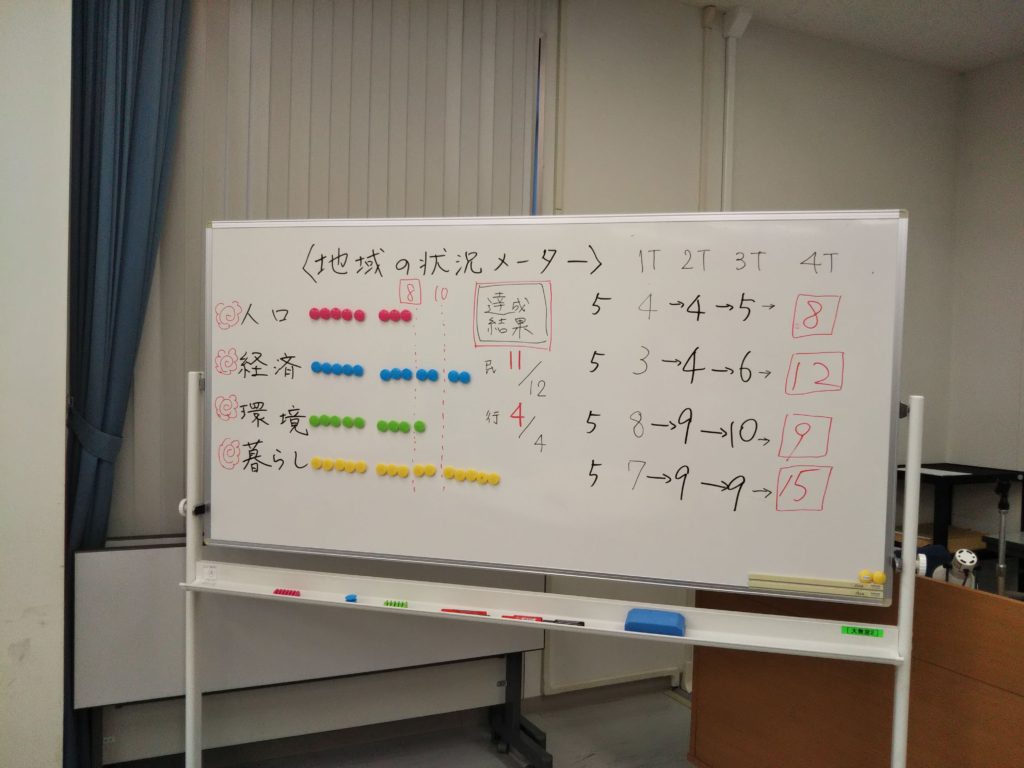

地方創生SDGsゲーム会のパラメータ。あっちをたてればこっちがたたず。つながってる。

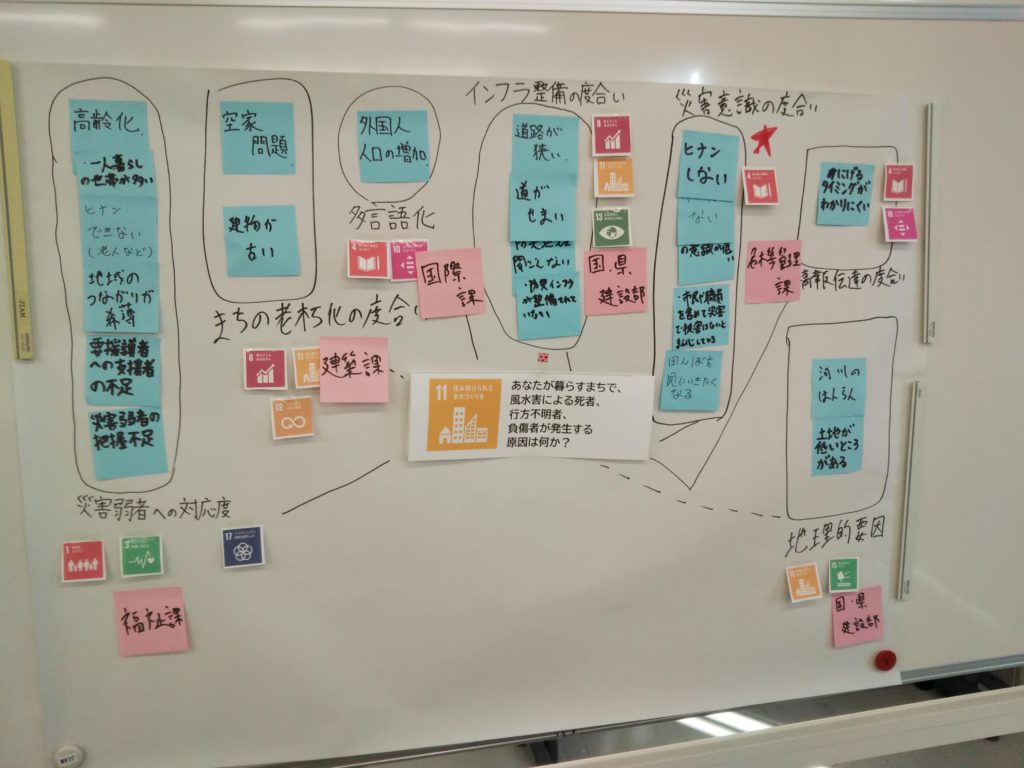

地域の課題を解決するには?担当部署が違っても、それぞれ解決策が違うように見えても、つながってる。

課題としては、正確な知識の普及です。持続可能だと思っていることが持続できるものではない場合も多々あることも踏まえ、持続可能な開発に切り替えようという周知が必要です。現に日本全体でもSDGsという言葉の認知度は30%程度で、日野町はもしかしたら10%程度でないかと推測されます。(もっと低いかも?)こどもの教科書には載っているのに、大人が全然知らない状況。これでは熱心な活動家や民間だけでは到底周知できないので、行政の姿勢が不可欠ではないでしょうか。しかしSDGsは実は行政にとって難しいコンテンツで、その理由は考え方のチェンジが必要であるからです。特にチェンジする考え方として、今までの延長線上で計画を立てる『フォアキャスト』では何も変化がないので、あるべき未来像から逆算する『バックキャスト』で考えないといけないというところがポイントです。行政としては大変苦手なはずです。だからこそ、首長の明確な意思表示によるトップダウンがないとできない、と講師の方々が皆おっしゃっていました。町長の宣言から、全てがはじまる、のかな?してくれるのかな?宣言はタダですから、ぜひぜひ、ですね。

【今後の抱負】

SDGsは、面白い地域をつくっていくことや、地域の経済循環をつくっていくために、非常に有効に活かすことができるだろうと思います。そして、それは、大きなチャンスであるとも考えられるのではないでしょうか。

さっくりと、以下の2段階で、すすめていきたいなあ!

①現状:低い認知度を向上させる

SDGsという指針を共通認識として多くの人に持ってもらうために必要なこと

・町長に宣言してもらう

・官報などの表示、表現をSDGs的にする

・SDGsゲーム会などで楽しく導入する

これらは職員の負担もほとんどなく実行でき、かつ継続的にできる

②理想の未来:持続的な活動が活発に行われる

協働プロジェクトで地域の課題が解決され続けるプラットフォームをつくるために必要なこと

・地域や団体の資源、取り組みの把握

・課題の見える化、共有

・マッチング

未来のためにつくっておきたい理想の地域連携の仕組みである

まとめ

今回のテーマは「SDGsによる地域づくり」でした。誰一人取り残さない持続的な開発目標は、一人では達成できません。しかし、一人でもできることがあります。

SDGsを私なりに簡単に一言であらわすと

『みんなが良くなるように、よう考えてやろな〜』

ってことだと思います。風が吹けば桶屋が儲かる。よう考えて、みんなが誰かの役に立つように。

ハッピー♪ラッキー♪

今回も充実の研修、ありがとうございました。

正解は、加納参事(生涯学習課)でした〜。びわこと朝日と私たち。