【令和元年度第2回市町村議会議員特別セミナー in JIAM(自主研修)】

※JIAM=大津市にある全国市町村国際文化研修所。行政関係者や議会関係者の研修施設。通称ジャイアム。

8月に第1回があって、この日は第2回目の、市町村議員特別セミナー。いつもは60人くらいですが、特別セミナーは200人ごえ。今回も250人ほどの参加者です。今回のテーマは「地方行財政」。テーマひろ!

日野町議会からは、珍しく(?)8人の大所帯。

250人も参加の大講堂で自由席。日野町議会でかたまって席取りです。どすこい。

Wi-Fiは、講堂にはないけど、廊下にはあるって。念じれば届くべし。

今回のお題はこちら

<地方行財政の現状と課題>

総務省地方財政審議会委員 星野 菜穂子 氏

<自治・分権の志はどこへいったのか>― 基礎自治体の行方を考えながら

元読売新聞東京本社編集委員 青山 彰久 氏

<最先端技術で変わる地域と自治体の未来>

株式会社日本総合研究所専務執行役員 創発戦略センター所長 井熊 均 氏

<2040年に向けた自治体の課題と展望>

東京大学公共政策大学院客員教授/株式会社野村総合研究所顧問 増田 寛也 氏

消滅可能性都市の「増田レポート」が私的一番のお目当てです。

日々めまぐるしく変わりゆく国内外の情勢の中で、地方議員の方には、様々な行政課題について学び、施策を提案していくことが求められています。今回のセミナーでは、「地方行財政」というテーマのもと、各分野でご活躍の先生方から講演をいただき、今後のわがまちの未来と地方議員に求められる役割について多角的に考えていきます。

今回も、レジュメたんまり。

<地方行財政の現状と課題>

総務省地方財政審議会委員 星野 菜穂子 氏

九州大学大学院経済学府修了、博士(経済学)。2019年1月より総務省地方財政審議会委員を務める。また、東京都税制調査会委員、地方分権時代にふさわしい地方税のあり方研究会委員など地方財政に関する委員多数歴任。2009年~2015年和光大学経済経営学部経済学科准教授。2015年4月~2019年3月和光大学経済経営学部経済学科教授。著作として『地方交付税の財源保障』(ミネルヴァ書房、2013年)などがある。

正直な感想は、今までで一番ハズレ、です。寝てる人も多かったなあ。総務省地方財政審議会がどんなことをしているか、うす〜い熱量で、たんたんと、わかりにくく、お話いただきました。内容は飛ばしましょう。

<自治・分権の志はどこへいったのか>― 基礎自治体の行方を考えながら

元読売新聞東京本社編集委員 青山 彰久 氏

日本自治学会理事・企画委員、総務省過疎問題懇談会委員。読売新聞横浜支局、北海道支社、東京本社地方部、解説部次長、編集委員を務める。地方自治をカバーするジャーナリストとして、分権改革の政治過程と地方の現場を長期にわたり取材、数々の関連記事を執筆。主な著書に『地方自治制度“再編論議”の深層 ジャーナリストが分析する 』(公人の友社 2012年)『よくわかる情報公開制度 情報公開って何?』(法学書院 1999年)などがある。

地方創生は、補助金をもらうための要項になっていないだろうか?チェックして議論すべきですね。

都市は「ヒト・モノ・カネ・情報」の集積

全ての母体は農山漁村。農山漁村の衰退は、都市の衰退。

*住み心地の良い地域とは

人口や経済力が自治体の格 → 美しい文化があることが自治体の格

競争よりも連帯する地方自治体

①共同体の価値を大切にする

②地域の需要と地域の資源を元に地域の中でお金が回る仕事を住民の参加で増やす

③暮らしに必要な公共サービス(教育や老人介護など)の政策立案と供給を住民参加で充実させる

④歴史を大切に、美しい景観をつくり、子どもたちの教育を大切に、住民の文化活動を深める

⑤農山村を維持し、都市の文化を豊かにし、都市・農村の連帯で環境と生活文化を大切にする

財政学者の神野直彦「地域の力」の定義

共同の危機を共同で解決する力

1共生する力

2参加する力

3帰属する力

都市と農山漁村のありかたについて、考えさせられた。どちらも大切で、それぞれの豊かさを享受できるように議論していきたい。

一泊二日の朝ごはん。人数が多すぎて?メニュー少なめ。

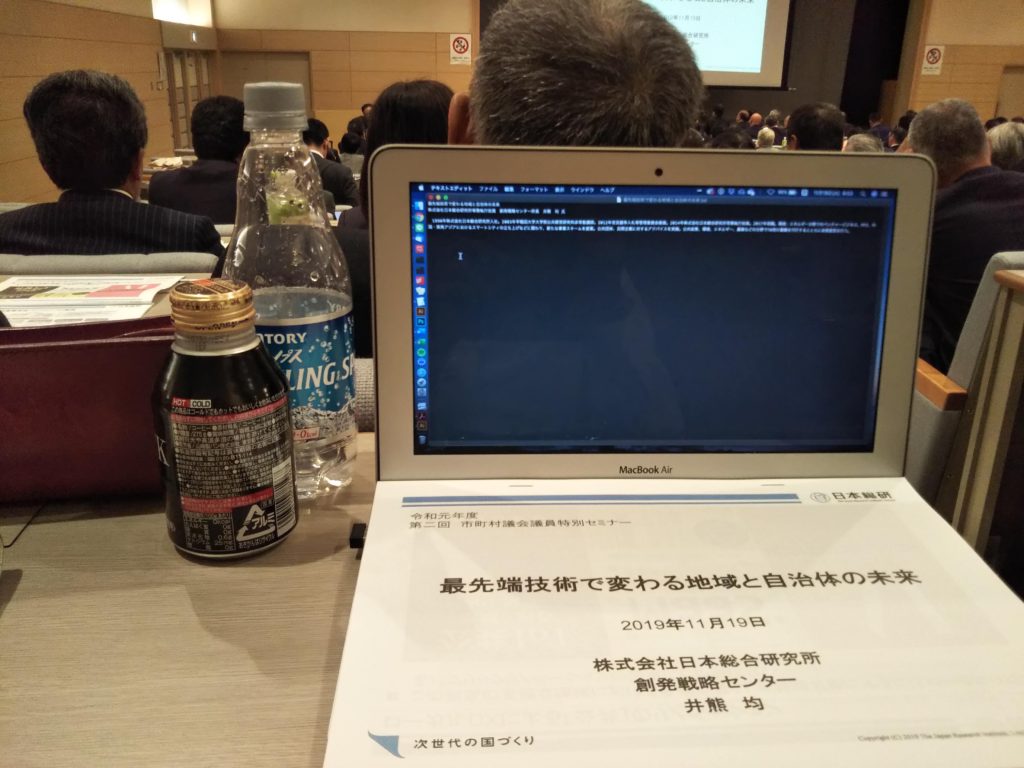

<最先端技術で変わる地域と自治体の未来>

株式会社日本総合研究所専務執行役員 創発戦略センター所長 井熊 均 氏

1990年株式会社日本総合研究所入社。2003年早稲田大学大学院公共経営研究科非常勤講師。2012年官民競争入札等管理委員会委員。2014年株式会社日本総合研究所常務執行役員。2017年現職。環境・エネルギー分野でのベンチャービジネス、PFI、中国・東南アジアにおけるスマートシティの立ち上げなどに関わり、新たな事業スキームを提案。公共団体、民間企業に対するアドバイスを実施。公共政策、環境、エネルギー、農業などの分野で70冊の書籍を刊行するとともに政策提言を行う。

Society 1.0 狩猟社会

Society 2.0 農耕社会

Society 3.0 工業社会

Society 4.0 情報社会

Society 5.0 創造社会

Sensing(感知):モノから情報収集される

Efficient(効率性):効率化により生産性が高まる

Networked(ネットワーク化):ありとあらゆるモノがネットワーク化される

Specialized(特殊化):カスタマイズできる

Everywhere(場所の汎用性):環境を選ばない

公共サービスでのIoT

上下水道:水質・漏水

施設:温度・有害物質・照明

インフラ:道路・トンネル・橋梁

防災:リアルタイムの情報共有

教育:教育コンテンツ・専門家の参加

介護:関係機関連携・情報共有

行政:定型的な業務削減

限られた技術者で集中管理運用できる!

現場の負担軽減、コスト削減、サービスの質の向上!

多くの人や組織が、本当に大事な仕事に集中できるように、AIやIoTと上手に付き合っていくことは、効果的である。

未来のために、単純作業に関わる人を減らし、企画マネジメントの人材を増やしていくことを考えていきたい。

AIとIOTで変わる社会。理論的には、よくわかった。あとは、お金か・・・

<2040年に向けた自治体の課題と展望>

東京大学公共政策大学院客員教授/株式会社野村総合研究所顧問 増田 寛也 氏

1977年建設省(現・国土交通省)入省。その後、千葉県警察本部交通指導課長、茨城県企画部鉄道交通指導課長等を経て、1994年建設省建設経済局建設業課紛争調整官にて退官。1995年4月~2007年4月に岩手県知事を3期務める。2007年8月~2008年9月には総務大臣、地方分権改革担当大臣を務める。2009年から現職。『東京消滅-介護破綻と地方移住』(中央公論新社 2015年)など著書多数。

まち・ひと・しごと創生法(2014.11.28公布)の目的

①人口減少に歯止め→希望出生率1.8全国目標

②東京圏への人口の過度の集中を是正→2020年に東京圏への転出入を均衡

③それぞれの地域で住みよい環境を確保→地方での仕事づくり・コンパクトな街づくり

5年経過して見えた問題点

*人口の奪い合い(社会増狙い)ではなく、自然増の回復が本命

*地域にリーダー・人材の不足

*地方創生交付金目当て?

人口移動の状況

男性<女性

女性の方が多く、女性は戻らない傾向にある

地方を知らない東京圏出生者割合が増加中(約30%)

人口分散はUターンではなくIターンになる

神戸市、京都市は女性の転出割合が男性より低い なぜ?

女性の働きやすさ、女性が働きたい、住みたい環境

第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

(1)地方へのひと・資金の流れを強化する

関係人口の創出・拡大

企業や個人からの寄付・投資により資金調達

(2)新しい時代の流れを力にする

Society5.0の技術の活用

SDG’sを原動力にした地方創生

地方から世界へ

(3)人材を育て活かす

人材の掘り起こしや育成・活躍支援

(4)民間と協働する

地方公共団体+組織や企業と連携

(5)誰もが活躍できる地域社会をつくる

女性・高齢者・障害者・外国人などが役割を持つ

(6)地域経営の視点で取り組む

地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域をマネジメント

地域課題解決のカギ

①「しがらみ」と「横並び」を壊す

②地方創生の「作り手」を育てる

③人材、資金が自由に出入りする、開放的な地域経済づくり

④「作る」より「伝える」に軸足を移す

社会全体が、大きな変化をむかえる今、各地域がどうしたいのかを決めて、そこへ向かって行動することに尽きそう。過去や現在にしばられすぎず、未来を考えていきたい。

それよりも印象的なのは、増田さんのトークが丸いこと。もっととんがって、グイグイ煽るのかと思っていた(期待していた?)けど、全くそんなそぶりも見せず。もう一度聞きたい講師候補にはなりませんでした。内容が前出の講師に言われちゃったのかな・・・?

今回の交流は・・・

今回は爽やかショット。近江八幡市道下議員、竜王町中村議員、沖縄県北谷町高安議員、私、日野町堀江議員

近くのあるあるから、遠くの諸問題まで、意見交換。じっくり話すと、やってることと、考え方と、両方知れて、とっても良い時間です。

まとめ

今回のテーマは「地方行財政」でしたが、いまどきの自治体のあり方という内容だったように思います。それは、自治体が決めないといけないですね。誰かに決めてもらうようなもんじゃない。ウチの自治体のあり方は、どう決めているのか伝わってきませんが・・・

今回も充実の研修、ありがとうございました。